10 février 2024

Le premier jour sans lui

En salle de permanence des avocats au Tribunal judiciaire de Paris, je dis d’une voix faible, « Robert Badinter est mort ». Une tête se lève, personne ne réagit vraiment, chacun replonge dans ses dossiers. Et puis la déception passée, l’émotion a fini par venir, submergeant petit à petit le déroulé de cette journée particulière d’audience de comparutions immédiates.

13h30 et l’audience va commencer à la 23ème chambre 2 des comparutions immédiates. Chose inhabituelle, l’une des trois juges qui assureront l’audience vient nous voir et discuter un peu avec nous d’un prévenu qui va passer, avec une aménité qui dépareille de l’éloignement dont se drapent les magistrats parisiens depuis qu’ils ont emménagé dans la tour d’ivoire du nord de Paris. Si ce n’étaient les bandes verticales satinées qui ornaient sa robe, on aurait presque dit une consœur prête à plaisanter avec nous des incongruités des dossiers du jour.

Je profite de cette proximité et je lui demande si le Tribunal compte dire quelque chose en ouverture d’audience. Elle me répond qu’elle va en parler à la Présidente et puis finalement, qu’elle s’en chargera elle même, ayant d’ailleurs rencontré Robert Badinter.

Comme souvent, beaucoup de jeunes gens sont présents en début d’audience. Les comparutions immédiates, c’est là bizarrement qu’on emmène les collégiens, pour leur montrer en guise d’édification, comment fonctionne la justice des derniers de la classe, du quotidien de la délinquance misérable.

L’assesseure, à la droite de la Présidente impassible, avant d’envisager le premier dossier de fond, prend la parole. Elle parle du vieux monde, pas si lointain, celui des bois de Justice, que Robert Badinter a mis à bas. Quelques mots, bien choisis, qui fondent sur la jeunesse qui lui fait face et qui désarment les avocats des deux côtés de la barre. Comme il est impossible d’applaudir, je pense à Monique Mabelly, la juge d’instruction qui a assisté à la dernière exécution capitale en France, et dont la lettre rendant compte de la mort d’Hamida Djandoubi a été donnée à Robert Badinter par son fils. Cette lettre, je l’ai lue plusieurs fois à haute voix à des membres de ma famille, à des proches, et je n’ai jamais pu la terminer sans que ma gorge ne se serre et que les larmes ne viennent.

J’ai l’honneur, de permanence côté partie civile, d’être le premier avocat à plaider. Je m’associe en tant que membre du barreau à l’hommage qui vient d’être rendu par le Tribunal, d’une seule phrase, sans trop en dire, pour ne pas gâcher le bel exorde de la magistrate, et je passe au dossier. Je me dis que si Robert Badinter a le temps de regarder derrière son épaule, pendant sa conversation avec Dieu duquel il espérait qu’il lui dise qu’il a fait de son mieux, il aimera cette scène simple des gens de Justice qui ont pris le temps de lui dire merci malgré la surcharge proverbiale du rôle.

Entre les suspensions d’audience, les langues se délient. J’ai la chance d’avoir pu échanger quelques mots avec Robert Badinter, lors de la cérémonie de prestation de mon « petit serment » avec 1750 autres élèves avocats en 2013, à laquelle nous fument tous adoubés par le maître. Alors que tous se dispersaient, des amis et moi l’attendions en haut des marches de la salle du palais des Congrès qu’il gravissait doucement, et miraculeusement seul. Je garde en mémoire ces quelques mots dérobés au milieu de la gigantesque nouvelle promo « Robert Badinter » de l’Ecole de Formation du Barreau, sa conviction que les Etats-Unis aussi finiraient par abolir la peine de mort, la persistance des combats à mener pour la dignité humaine en France et ailleurs, et cet ordre de mission : « Agissez ».

Robert Badinter était quelqu’un de fier de ce qu’il avait accompli, altier, et en même temps incroyablement accessible. Des centaines, des milliers d’avocats ont ce genre de souvenirs avec lui. Un autre confrère plus âgé me montre un selfie de lui à ses côtés. Il a ce sourire béat qu’ont les gosses qui posent pour une photo à côté de Zidane ou Platini.

Platini ou Zidane, il y a de ça chez Robert Badinter, pour nous les avocats, bien qu’il n’a jamais été un ténor pénaliste pur comme Hervé Temime ou Maurice Garçon, et que l’essentiel de sa renommée fut aspirée par 1981. Il est celui qui, a réussi là ou les Hugo, Jaurès ont échoué et il est devenu tellement plus qu’un avocat. Méthodiquement, avec préméditation, il a assassiné la peine de mort, cette barbarie dont la perversion était telle, qu’elle faisait naître en nous des sentiments de pitié pour des humains qui n’avaient rien fait pour la mériter, et il nous a libéré. A ce confrère condisciple de faculté, dont le talent est aussi haut que son cynisme, qui me disait que l’abolition de la peine de mort avait vidé de son enjeu la substance des assises, je répondais que moi je n’aurais pas pu devenir avocat et prêter mon concours à un système dont la pierre angulaire aurait été la peine de mort. Je n’aurais pas eu la force qu’a eu Robert Badinter de miner le système de l’intérieur.

Depuis longtemps, le grand âge arrivant, et l’abolition de la peine de mort ne s’étant pas étendue aux limites posées par notre condition humaine, je me disais qu’il était le dernier grand héraut de la République, qu’aucun Français encore vivant n’atteignait sa stature, et que la vigie sur la tour de garde serait laissée bien vide, même si comme son ami François Mitterrand auquel toute sa vie il fut loyal malgré tout, je crois aux forces de l’esprit, et qu’il ne nous quittera pas. A présent qu’il cède la place, que le timbre outré de ses mercuriales ne montrera plus l’évidence de la voie, j’attends, j’espère, je me persuade tout de même, que d’autres hommes se dresseront pour chasser les nuages et les tempêtes qui nous bouchent l’horizon.

La salle est désertée du public, l’audience des comparutions immédiates se termine avec le prononcé des derniers délibérés, presque tôt par rapport aux records que connaissent ces sessions à rallonge. La Présidente, soulagée, demande de manière rituelle à la représentante du ministère public si elle a de nouvelles réquisitions, ce à quoi à ce stade, il lui est toujours répondu par la négative. Et puis lentement, la compagnie se dissout, les prévenus, aux fortunes diverses, inconscients du départ du grand homme, commencent à humer le parfum d’une liberté sans doute provisoire, ou s’entendent réciter par le greffe le poème « A Fresnes Fleury la Santé » en fonction de la position de leur nom dans l’alphabet.

Il est 23H30, et bientôt nous aurons terminé, le premier jour sans lui.

A lire aussi sur Mediapart.

.

25 septembre 2023

Ariane Lavrilleux perquisitionnée et gardée à vue : Caveant Magistratus

Ariane Lavrilleux, journaliste indépendante ayant enquêté sur les errements des services de renseignement français en collaboration avec des sociétés privées et l’Egypte dans le cadre d’exécutions extra judiciaires, a été perquisitionnée et placée 39 heures en garde à vue par une juge d’instruction pour avoir travaillé et publié des informations classées confidentiel défense.

Pendant la République romaine, quand un péril imminent menaçait la nation, le Sénat nommait un ou plusieurs Consuls dictateurs temporaires pour prendre des décisions extraordinaires, rapides et jugées impérieusement utiles à la sauvegarde commune. Ce faisant, il accompagnait leur nomination d’une formule rituelle pour conjurer les éventuels abus de pouvoir : « Caveant consules ne quid detrimenti respublica capiat », souvent abrégé en « Caveant Consules« , et que l’on peut traduire ainsi : « que les Consuls prennent garde à ce qu’aucun dommage ne soit fait à la République« .

Aujourd’hui dans notre droit, il existe un article 413-10 du Code pénal qui punit « de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, d’un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d’en donner l’accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée. ». Cet article et d’autres avec lui répriment la compromission du secret de la défense nationale .

Cette interdiction légale a vocation à s’appliquer à toute personne y compris journaliste qui se procure et/ou porte au public des informations classées secret ou confidentiel défense, sans que cette interdiction ne soit modérée par le fait que le sujet puisse être d’intérêt public. Elle et la procédure qui permet son application sont largement dérogatoires de notre droit commun comme pouvaient l’être les pouvoirs spéciaux des Consuls dictateurs romains.

Est-ce à dire qu’elle donne carte blanche à un magistrat qui l’invoque et entend l’appliquer dans toute sa rigueur?

En effet, cette loi entre en confrontation directe avec des normes qui lui sont supérieures, la liberté de la presse, dont le secret des sources est un des piliers, et qui est sous tendue par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l’Homme et la jurisprudence de la Cour afférente. Ces principes, cardinaux dans notre Etat de droit, sont supérieurs à la loi qui ne peut les limiter de manière absolue comme le font l’article 413-10 du Code pénal et son application actuelle. Et ce, quand bien même ils s’appuient sur un rattachement bancal -opéré par la décision du Conseil constitutionnel QPC 2011-192- du secret de la défense nationale aux principes constitutionnels de « la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, réaffirmés par la Charte de l’environnement, au nombre desquels figurent l’indépendance de la Nation et l’intégrité du territoire ». On peine à comprendre en quoi le secret autour du concours de la France dans des exécutions extra judiciaires de contrebandiers en Egypte participeraient à l’indépendance de la Nation et à l’intégrité du territoire. Au contraire ce genre de barbouzeries a plutôt tendance à donner des leviers à des potentats étrangers sur nos dirigeants politiques minant ainsi son indépendance.

Passant, le public a pu apprendre que l’utilisation la plus rigoureuse de cette loi consistant en la perquisition et la garde à vue d’une journaliste, a été mise en place par une juge d’instruction indépendante dont, d’après Ariane Lavrilleux, l’identité est protégée, car spécialisée dans l’anti terrorisme. Il est peut être plus probable qu’elle soit spécialisée dans le contrôle et le contentieux du secret défense, d’où son anonymisation, car ayant à en connaître, elle est une cible pour des puissances étrangères. On perçoit par là toute la problématique d’un magistrat anonymisé qui dispose d’un pouvoir sans contrôle (au moins pour le placement en garde à vue qui n’est pas contestable avant sa fin), qu’il peut utiliser contre des personnes aussi importantes dans une démocratie pleine et entière que le sont les journalistes en charge d’informer les citoyens.

Passerait presque encore, si ces mesures exceptionnelles à l’encontre d’une journaliste avaient été ordonnées par un procureur de la République. Considéré comme un magistrat en France, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme lui a dénié ce statut depuis longtemps en pointant sa soumission statutaire au pouvoir exécutif, ce qui est toujours le cas aujourd’hui, malgré l’interdiction toute théorique des consignes individuelles de la part du pouvoir politique.

L’indépendance d’un juge d’instruction, par ailleurs spécialisé dans les questions de secret défense, est elle à peine moins théorique. Les magistrats indépendants sont proposés à leur poste par la direction des services judiciaires, émanation de l’exécutif politique, sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), qui n’a généralement aucun argument pour refuser cette nomination. Quand bien même, les magistrats sont en minorités au CSM, en partie contrôlé par le pouvoir politique.

On imagine ainsi la difficulté pour un juge d’instruction contrôlant les services de renseignement de refuser à ceux-ci trop d’actes d’enquête. Il serait d’une manière ou d’une autre, sinon évacué, facilement court-circuité. Les magistrats et cours spécialisés sont toujours bien moins protecteurs des droits des mis en cause, leur spécialisation étant un moyen pour l’Etat de contrôler et d’encadrer davantage leur nomination et leurs décisions.

Cela étant posé, ordonner la perquisition et la garde à vue d’une journaliste qui a mis en évidence les dérives du renseignement français en Egypte (et donc prouvé que certains documents classés confidentiel ou secret défense le demeuraient manifestement de manière abusive), constituent tout de même des actes dont on aurait pu attendre d’un juge d’instruction qu’il n’en prenne ni l’initiative, ni ne les autorise.

D’abord parce que surement grâce à une enquête ayant bénéficié de tous les moyens de la DGSI, et qui est probablement parvenue à identifier au moins une source d’Ariane Lavrilleux (ce qui pose déjà en soi un problème du point de vue de la liberté de la presse), sa perquisition et surtout sa garde à vue ne s’imposaient pas, des mesures alternatives auraient pu être utilisées, et l’on peut donc s’interroger légitimement sur les raisons réelles de ces actes revêtant un caractère exceptionnel vu la cible.

Ensuite parce que cet acte, extraordinaire dans une démocratie libérale comme la France, cause un préjudice réputationnel à notre nation mais aussi sape la confiance que peuvent avoir les Français dans nos institutions censées protéger autant que possible la liberté de l’information, et ne pouvant en opérer la limitation que lorsque l’intérêt général et la sécurité de l’Etat qui en sont la cause sont dûment caractérisés au delà du seul classement confidentiel ou secret défense, ce dont nonobstant le secret de l’instruction et donc la connaissance parcellaire du dossier, on peine à croire en l’espèce.

Prenant acte de la justesse du travail d’Ariane Lavrilleux, et de son témoignage à l’issue de sa privation de liberté, il est difficile de ne pas faire le constat grave qu’un magistrat indépendant qui, froidement, fait une application maximaliste de la loi en l’articulant de manière manifestement insuffisante aux principes qui lui sont supérieurs, et appose sa signature en bas d’une ordonnance de perquisition et de garde à vue d’un journaliste dans l’exercice loyal de sa fonction, verrouille alors un jalon funeste dans notre histoire politique, et ce faisant, cause un dommage irréparable à la République.

A lire aussi sur Mediapart

3 mars 2023

Le registre, symbole de la démission des juges pour le droit des exilés en rétention

Alors que la Cimade s’est retirée en février du centre de rétention du Mesnil-Amelot déplorant la violation des droits élémentaires des retenus, les juges de la liberté et de la détention semblent avoir abandonné l’idée d’être les gardiens effectifs des droits des exilés. Un symbole de ce désintérêt : le registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers.

Au cours de leur rétention qui peut durer jusqu’à 90 jours, les retenus administratifs voient leur mesure de rétention automatiquement contrôlée par le juge de la liberté et de la détention (JLD) quatre fois lors des demandes de prolongation de la mesure par les préfectures, qui dans leurs requêtes, doivent fournir toutes les pièces utiles au contrôle de la rétention par le juge à peine d’irrecevabilité et donc de remise en liberté du retenu si la requête est hors délai (article R 743-2 du CESEDA).

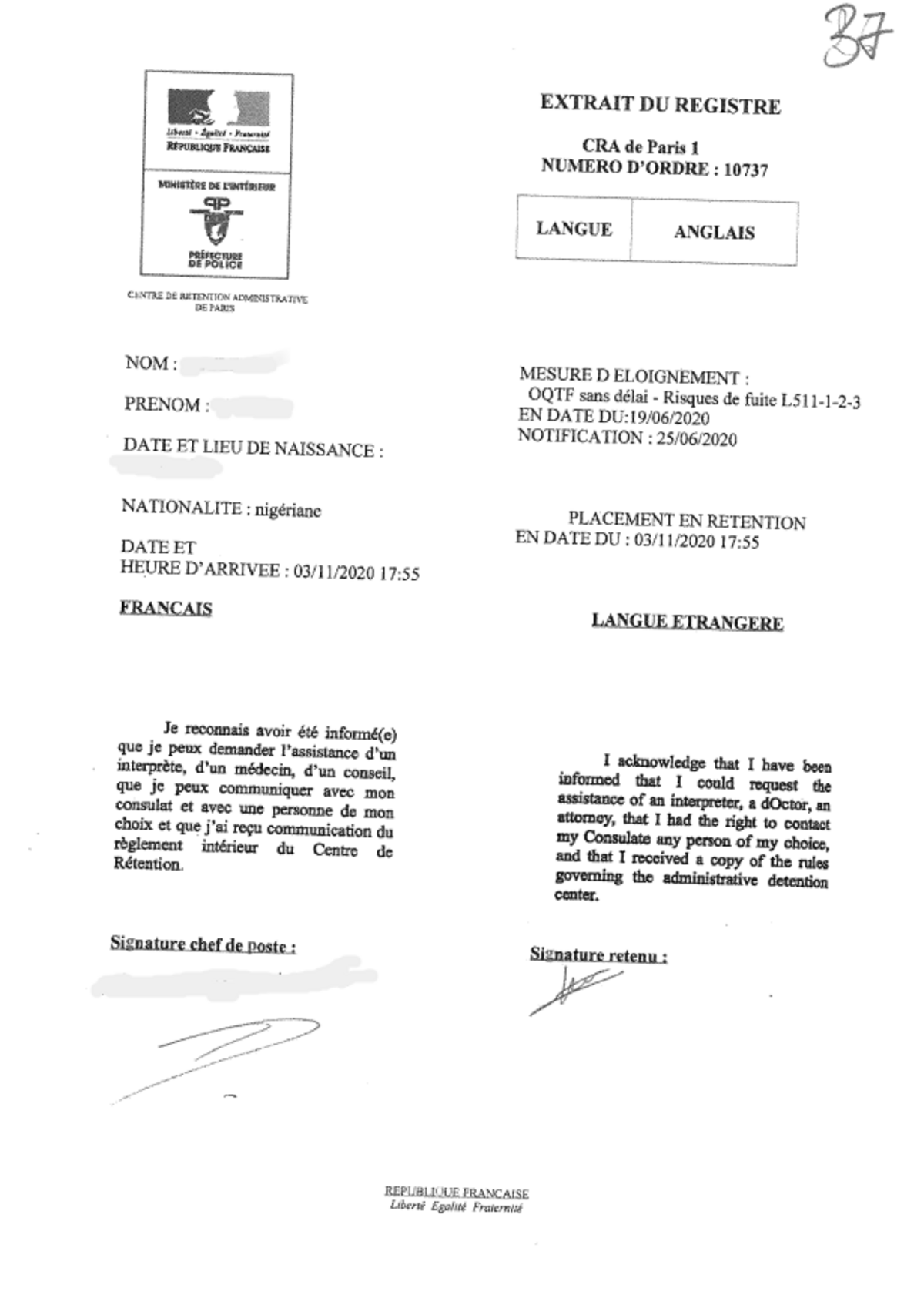

L’une de ces pièces utiles est le registre prévu par la loi, à l’article L 744-2 du CESEDA :

« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention […] .»

Ce registre doit être fourni à l’appui de la requête en prolongation de la rétention du Préfet, et il devrait normalement contenir des informations sur les conditions du placement ou du maintien en rétention, c’est à dire un rapport individualisé sur l’exercice effectif ou non des droits ouverts à tous les retenus, comme l’accès à un médecin, un avocat, les visites reçues par des amis ou des membres de la famille.

Voilà à quoi ressemblait un registre il y a encore un peu plus d’un an :

La simple signature du retenu à l’entrée au CRA, en dessous d’un texte standard sur ses droits, traduit dans une langue qu’il comprend, suffisait aux juges pour contrôler les conditions du placement ou du maintien en rétention du retenu. Ce registre valait pour les 90 jours que pouvait durer la mesure.

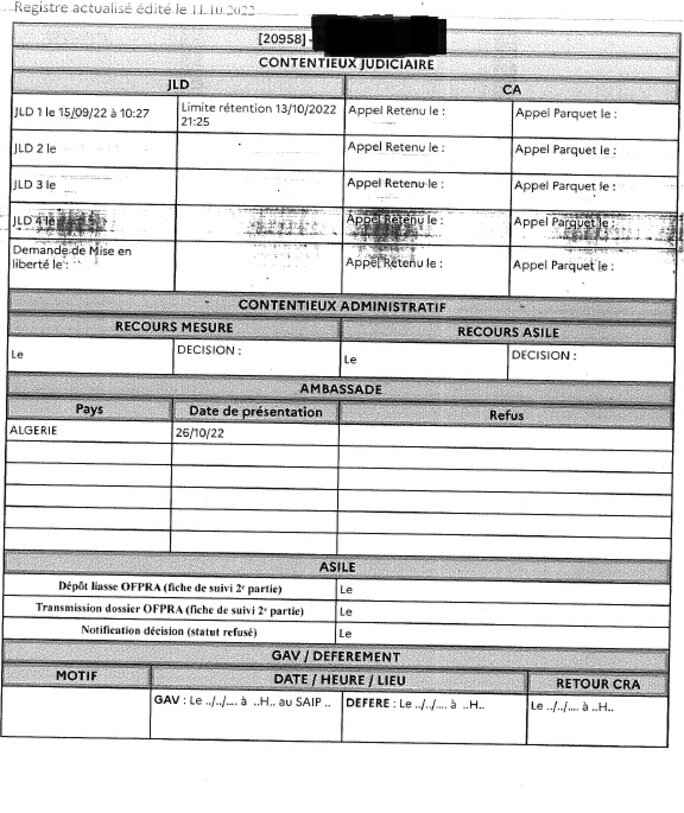

Devant l’insistance des avocats et des remises en liberté sur ce chef, il a été jugé que ce registre devait être « actualisé' » pour chaque requête du préfet en prolongation de retenus administratifs. Un registre ressemble désormais à ça :

Ce registre actualisé ne comporte donc que des mentions procédurales sur les dates limites avant prolongation et les décisions des JLD et des appels, sur les éventuels recours administratif ou demande d’asile, sur les gardes à vues qui peuvent avoir lieu à la suite de refus d’embarquer.

Aucune mention sur les conditions du maintien en rétention comme l’exige pourtant la loi, aucune précision par exemple sur le fait que le retenu a vu ou non un médecin, a pu recevoir des membres de sa famille ou des amis. Ce laconisme aboutit à ce que toutes les plaintes des retenus devant le juge concernant les violations de leur droit ne reposent que sur des éléments déclaratifs et qu’ils ne permettent donc pas au juge de les retenir pour prononcer une remise en liberté.

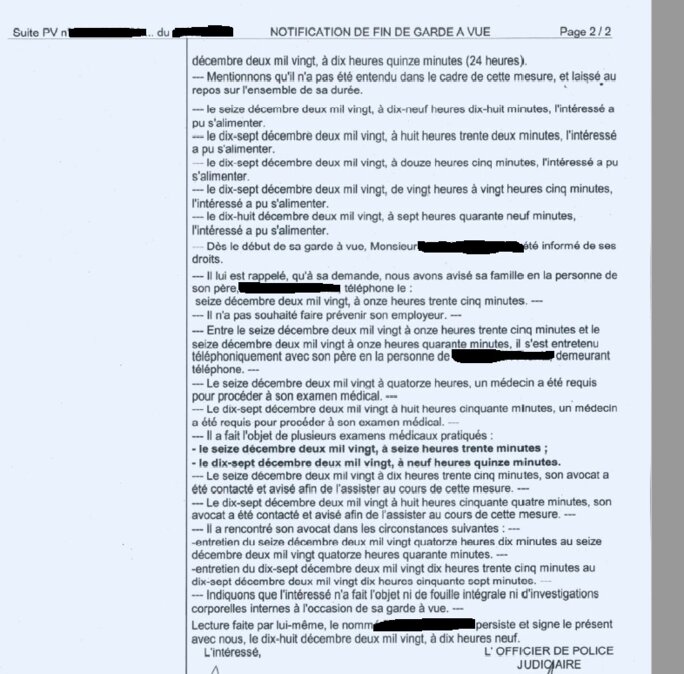

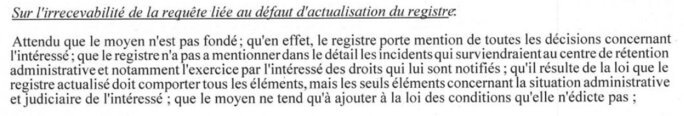

La rétention est une mesure privative de liberté, et ceux qui en font l’objet ne doivent pas avoir moins de droit que par exemple, les gardés à vue. A la fin d’une garde à vue, il est dressé un procès-verbal qui récapitule l’exercice effectif des droits du gardé à vue, à quelle heure et pendant combien de temps il a vu le médecin, son avocat, sa possibilité d’appeler et/ou de faire prévenir un proche, jusqu’aux heures auxquelles il a été nourri.

Ce procès-verbal fait foi et si le gardé à vue se plaint qu’il n’a pas pu voir son avocat et que ce PV ne mentionne rien, alors la garde à vue est annulée. En matière de rétention administrative, rien de tout cela , nous sommes censés croire que tout se passe bien au CRA et que le juge n’a pas à contrôler l’exercice effectif des droits, synonyme pourtant incontestable des « conditions du maintien en rétention » du texte légal.

Donnons alors la parole à un JLD parisien, pris au hasard parmi les milliers d’ordonnances de prolongation qui sont décidées chaque année par cette juridiction. Voilà comment à mon sens, les JLD refusent d’assumer leur rôle de gardiens des libertés, en interprétant très librement le mot « conditions » et en ajoutant à la loi des précisions « sur la situation administrative et judiciaire de l’intéressé » qui n’existent pas dans le texte :

Si le registre ne devait comporter que les seuls éléments concernant la situation administrative et judiciaire de l’intéressé, pourquoi alors faire figurer dans le registre initial de placement la mention selon laquelle le retenu a bien été informé de ses droits au centre de rétention, dont la possibilité de voir médecin et avocat?

Il est pour toute personne particulièrement désagréable de s’entendre dire qu’elle a formellement des droits, et de constater dans la réalité qu’ils n’existent pas et surtout, qu’aucune autorité ne veille à leur bonne application, ou ne sanctionne réellement leur violation. Spécialement pour une personne exilée à qui il ne reste bien souvent que ses droits inaliénables. L’on objectera peut être que forcer les policiers des CRA à tenir un registre précis des conditions individuelles de rétention prendrait trop de temps, coûterait trop d’argent, dans un contexte budgétaire contraint . Oui chacun le sait; l’Etat de droit coûte plus cher que l’Etat sans droit. Mais chacun de nous l’a appris et le croit, il rapporte tellement plus.

A lire aussi sur Mediapart.

.

5 mars 2022

Silence, on signalise

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sécurité intérieure et responsabilité pénale, possibilité est donnée aux forces de l’ordre de recourir à la prise d’empreintes digitales forcée sur les gardés à vue qui la refusent, y compris les mineurs. J’ai assisté hier pour la première fois à la mise en œuvre de ce qui constitue un nouveau recul français sur le plan des traitements inhumains et dégradants.

La personne que j’assiste est une jeune bosniaque rom mineure qui se livre à des vols habituels à Paris, appelons là S. Elle a été arrêtée avec une de ses amies après une tentative de vol sur un couple asiatique. Ces faits, elle ne les nie pas. En revanche, comme toutes les jeunes filles roms qui se livrent à cette délinquance habituelle, S. est déterminée à respecter la consigne qui lui a été donnée de ne surtout pas laisser prendre ses empreintes digitales afin de ne pas pouvoir être identifiée et de faciliter son utilisation le plus longtemps possible par le réseau sur le territoire, avant qu’elle ne regagne son pays d’origine, une fois que sa majorité sera devenue trop évidente.

Ces dossiers là sont traités rapidement par la police et la justice. L’on ne cherche même plus à caractériser une éventuelle traite des êtres humains, les roms mineures sont en général, du moment qu’elles ne commettent pas de violence, soit relâchées à l’issue de la garde à vue, soit placées en foyer duquel elles partent immédiatement pour regagner leur campement et leurs occupations. Leur délinquance est d’une trop basse intensité pour les mettre en prison, l’indifférence et les préjugés avec lesquels leur peuple est perçu, et l’organisation extrêmement bien huilée des réseaux criminels roms font que les pouvoirs publics ont abandonné toute velléité de tenter de les extraire de leur milieu et de leur apporter protection et éducation.

Mais depuis la loi sécurité intérieure et responsabilité pénale, les policiers, par la grâce de l‘article 55-1 alinéa 4 du Code de procédure pénale, ont maintenant le droit de procéder à ce qu’on appelle dans le jargon, une « signalisation » sans consentement, du moment qu’il y a un refus caractérisé et que l’infraction qui a justifié la garde à vue est punissable de trois ans d’emprisonnement maximum pour les adultes, et cinq ans pour les mineurs, sachant que le vol en réunion est puni d’une telle peine. Il suffit donc à deux mineurs de voler ou de tenter de voler à au moins deux pour être éligibles à ce nouveau traitement. La députée ultra conservatrice Emmanuelle Menard ne craignait pourtant pas de demander un abaissement de ce seuil lors de la discussion de ce texte à l’Assemblée nationale car « quand on est puni pour un crime ou un délit sanctionné de cinq ans d’emprisonnement, ce n’est pas rien ; ce n’est pas une petite infraction qui a été commise ».

« Il ne s’agit pas de faire du mal aux gamins » a dit le Garde des Sceaux dans ces mêmes débats parlementaires, avant d’ajouter : « au tamis du pragmatisme, du réalisme et de l’efficacité, cette mesure est indispensable« .

L’objectif pragmatique réaliste et efficace ici est de mettre une identité précise sur chaque délinquant, notamment mineur, prendre date, écarter le plus de mineurs douteux, et dans le cas des roms, tracasser les réseaux qui ne pourront plus utiliser les jeunes mineurs aussi facilement.

Mais quiconque, cet objectif en tête, a pensé cette nouvelle disposition légale, forcément n’a jamais travaillé dans un commissariat de police et assisté à l’ambiance souvent extrêmement tendue qui règne entre des personnes privées de liberté et celles qui les gardent, quand ceux-ci doivent forcer ceux là à faire quelque chose. Je ne souhaite à personne d’assister au spectacle de policiers qui veulent soumettre un gardé à vue devenu récalcitrant pour quelque raison que ce soit, et qui est plein d’adrénaline. Ces moments là sont dangereux, pour les gardés à vue, et même quelques fois pour les policiers. Le plus souvent ils sont hors de notre vue, mais, pendant une audition, ou au moment d’aller en cellule, nous y assistons de temps à autres, et nous ne pouvons qu’imaginer à quel point ces moments de violence, parfois légitimes, parfois non, sont encore plus durs quand nous ne sommes pas présents, à l’abri des murs des commissariats, de la hiérarchie et de l’esprit de corps qui y règne.

Cette nouvelle disposition inique, je l’avais pressenti dès que j’en avais pris connaissance, est juste l’assurance que ces incidents vont se multiplier, provoqués par la détermination des policiers à obéir aux ordres qui leurs sont donnés et aux textes légaux, et à celle de certains gardés à vue à ne pas donner leurs empreintes digitales. On saisira des bras, des jambes, on desserrera des doigts de force et on les maintiendra tendus pour les apposer sur l’encre.

Je pense à cela quand j’apprends que la jeune personne que j’assiste va avoir droit à ce traitement. Hier, elle a fait part au médecin de son absence de règles depuis quatre mois, et elle nous a montré son ventre arrondi. A l’hôpital, on s’est contenté d’un test négatif, on a dit qu’on allait faire prise de sang et échographie pour être sûr, mais on a finalement rien fait. Et voilà une mineure, avec une grossesse à risque, qu’on va donc forcer à donner ses empreintes par la grâce de la violence légitime.

Ce sera la première fois pour les policiers aussi. L’audition pendant laquelle elle a refusé de donner ses empreintes est terminée et l’un des policiers est arrivé vite, pour dire que le procureur avait donné l’autorisation. Le texte légal dispose que je sois prévenu. Je le suis de facto. Il prévoit aussi que les tuteurs légaux, à défaut l’« adulte approprié » soient prévenus. J’ai bien tenté d’observer qu’il faudrait prévenir la protection judiciaire de la jeunesse, mais on s’en passera.

S. parle bien le français, elle a compris que c’était le moment, le policier la saisit par le bras, elle s’effondre par terre, pleure, crie qu’elle ne veut pas, le policier tente de la relever, sans y parvenir, d’autres arrivent déjà. Je demande a assister à la prise d’empreinte, la loi ne le prévoit pas et l’on me fait sortir. Je ne peux pas insister, je sais à quel point notre présence est tolérée dans les commissariats et que toute tentative de sortir de notre rôle strictement borné peut donner lieu à des débordements. Un commissariat n’est pas un lieu où l’on déclame sérieusement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.

Je suis rentré au cabinet en me disant comme d’habitude que j’avais fait ce que je pouvais et ce que je devais. J’ai élevé des protestations formelles et j’ai vu, encore une fois, la facilité avec laquelle un texte de loi peut nous amener à repousser petit a petit les limites de la dignité humaine, et j’en veux aux législateurs qui concevant et votant ces textes ne pensent pas qu’ils salissent ceux qui vont devoir les appliquer et les subir. Je me suis aussi rappelé d’un Confrère qui nous avait dit ne pas nous contenter de notre rôle d’auxiliaire de Justice, car l’auxiliaire disait-il, c’est littéralement ce qui se définit par quelque chose d’utile, mais de pas indispensable. J’ai l’impression de n’avoir été ni indispensable, ni utile.

Il est 17h40, les 24 heures de garde à vue se terminent, j’appelle pour avoir des nouvelles. S. a résisté, et les empreintes n’ont pas été prises, à peine une photo. Le policier au téléphone me dit simplement: « on ne vas pas lui casser les doigts ».

A lire aussi sur Mediapart.

.

.

9 juillet 2020

Une QPC sur l’accès obligatoire à l’avocat en garde à vue pour les majeurs

.

23ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris, comparutions immédiates, minuit, l’heure du crime? Non, l’heure de déposer une Question Prioritaire de Constitutionnalité sur la rupture d’égalité entre mineurs et majeurs dans l’accès à l’avocat en garde à vue.

Quelques heures avant que je ne plaide, la représentante du ministère public était venue me demander in petto, sourire un brin narquois, de retirer ma QPC, vu le rôle surchargé du jour et vu que « l’incompétence négative du législateur ça n’existe pas ».

Cette Question Prioritaire de Constitutionnalité, je la prépare depuis quelques temps et je me suis dit qu’il n’y avait pas meilleure chambre que celle des comparutions immédiates pour la poser, avec ses damnés de la terre déversés dans le box des prévenus à la sortie de la garde à vue, et qui n’ont pour la plupart, pas vu d’avocats avant d’arriver au Tribunal.

Cette QPC, elle part du constat que je fais en tant que permanencier du bureau pénal du barreau de Paris en garde à vue : Malgré le choix qui leur est laissé depuis 1993 pour un entretien et depuis 2011 pour les auditions et confrontations, un grand nombre de gardés à vue majeurs choisissent de ne pas avoir recours à l’avocat pendant cette mesure. Pourquoi choisir de se passer de nous, alors que tant de mes prédécesseurs se sont battus pour que notre présence en garde à vue soit autorisée et rendue gratuite, pour une meilleure garantie des droits de la défense dès le stade de la garde à vue?

Certains gardés à vue expliquent que malgré leur refus d’assistance d’un avocat, consigné sur le procès-verbal de notification des droits, ils ont bien dit qu’ils en voulaient un. Mais ces situations de déloyauté flagrante de l’officier de police judiciaire sont rares, encore qu’elles aient en partie motivé la mise en place de l’expérimentation prévue par la loi Belloubet de l’enregistrement sonore de la notification des droits au gardé à vue par l’OPJ. En réalité c’est bien souvent le gardé à vue qui choisit délibérément de se passer de l’assistance gratuite d’un avocat désigné par le Barreau, parce qu’il pense que la procédure risque de durer plus longtemps, ou qu’il aura l’air coupable auprès des juges s’il demande un avocat, ou que son affaire n’est pas assez importante pour faire intervenir un avocat.

Rien n’est plus faux que ces idées préconçues, mais elles sont largement répandues dans la population et elles influent d’autant plus le gardé à vue qu’il se trouve dans une situation de privation liberté qui le rend de facto vulnérable et qui vicie son consentement à la base de son choix de ne pas bénéficier de l’assistance d’un avocat. Il faut aussi le dire, si les policiers et gendarmes font rarement pression directement pour que les gardés à vue ne prennent pas d’avocat, ils ne font rien pour les détourner des fausses idées indiquées au paragraphe précédent, et cela suffit à orienter les gardés à vue dans la direction qu’ils souhaitent. Même si la venue des avocats dans les commissariats se passe plutôt mieux qu’on ne pouvait l’espérer depuis 2011 et notre irruption dans les auditions aux côtés de nos clients, les forces de l’ordre n’ont pas intérêt à ce que nous soyons saisis, parce que cela rajoute un travail administratif et logistique pour eux, et parce que nécessairement, un rapport de force supplémentaire s’installe contre eux.

Alors que faire? Depuis 2016 et la transposition d’une directive européenne, l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante a été modifiée et rend l’assistance de l’avocat non plus facultative mais obligatoire pour le gardé à vue mineur, parce que l’on estime que les enfants sont particulièrement vulnérables.

Mon postulat est de dire que la majorité ne rend pas moins vulnérable un gardé à vue, qui, privé de sa liberté, souvent dans des conditions déplorables, pour un temps long, forcé d’obéir à des personnes qu’il ne connait pas, parfois atteint de handicaps sociaux et/ou psychiques, se trouve précisément dans un statut qui se rapproche de celui de l’enfant.

Inversement, le mineur est plus vulnérable qu’un adulte face à un escroc ou un voleur, mais face à des policiers ou gendarmes qui ne sont pas censés lui être hostiles ou tout du moins, qui ne sont pas censés lui vouloir du mal, il n’est pas plus vulnérable qu’un adulte.

Ainsi, la situation d’un mineur n’étant pas différente de celle d’un majeur en garde à vue du point de vue de la vulnérabilité -critère qui a motivé la directive européenne et la réforme de l’ordonnance de 1945 rendant la présence de l’avocat obligatoire et pas seulement facultative pour le mineur gardé à vu -, le traitement n’a pas à être différent.

Ma QPC pose donc la question de la constitutionnalité de ce traitement (prévus aux articles 63-3-1 alinéa 1, 63-4 alinéa 3, 63-4-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale) confronté aux articles 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (principe d’égalité), et 16 de cette même Déclaration (droits de la défense). Par incompétence négative, c’est à dire par abstention de réforme de ces articles concernant les majeurs après la réforme sur les mineurs, le législateur viole-t-il la Constitution?

Évidemment, dans cette heure tardive et moite, les magistrats, s’ils m’ont écouté sans bailler, s’ils se sont retirés pour délibérer comme la loi les y oblige, ont péremptoirement décidé que le critère de sérieux de la question n’était pas rempli pour transmettre la question à la Cour de cassation, car « le législateur a choisi de différencier le traitement réservé aux mineurs du fait de leur vulnérabilité ». Tout mon argumentaire sur l’équivalence de vulnérabilité entre mineurs et majeurs a été balayé sans autre explication.

Néanmoins ce débat doit continuer d’exister : La question n’a pas été tranchée par le Conseil constitutionnel et les circonstances ont de toute façon changé depuis la déclaration de constitutionnalité d’un des articles précités du Code de procédure pénale. Elle est applicable à tous les litiges dans lesquels le prévenu majeur a choisi de ne pas bénéficier de l’assistance d’un avocat en garde à vue. Le Tribunal a donc reconnu que deux critères sur trois étaient remplis.

Je réécrirai cette QPC, l’étofferai, j’attendrai de meilleures réponses, plus précises des magistrats. Je continuerai de penser, d’écrire et de plaider que si après tant de combats devant nos juridictions nationales et la Cour européenne des droits de l’Homme, l’avocat a pu mettre le pied dans la porte de la garde à vue, le problème ne fut que déplacé en amont du choix que doit faire le justiciable de faire appel à un avocat ou non, choix nécessairement vicié par sa privation de liberté déjà effective et la vulnérabilité qui en découle.

Ce combat, avec notre présence en perquisition, et celui de l’accès au dossier, doit être mené : A tout le moins, tout gardé à vue devrait s’entretenir de façon obligatoire avec un avocat quand il est privé de sa liberté, quoi qu’il décide ensuite.

A lire aussi sur Mediapart.

.

23 mars 2020

Services réservés aux femmes, une discrimination légitime?

.

Le 1er décembre 1955, Rosa Parks, femme noire, choisit d’enfreindre volontairement le règlement des transports publics de la ville américaine de Montgomery, en refusant d’obéir à l’injonction du conducteur de bus James Blake d’aller s’asseoir au fond et de laisser sa place assise à une personne blanche.

Ce moment de l’histoire américaine est ce que les anglo-saxons appellent une milestone dans la lutte pour l’abolition de la ségrégation et des discriminations dans le monde occidental.

Le 28 février dernier, un article du Monde signé Pascale Krémer faisait état du développement croissant de services uniquement réservés aux femmes, comme des voyages, des soirées, des salles de sport, et donc, jeu de miroir le plus marquant avec le moment Rosa Parks, des compagnies de taxi ou VTC réservées aux femmes avec des conductrices uniquement femmes. Ces services répondent à une demande forte après le mouvement #Metoo, pour pallier les problèmes de harcèlement sexuel que subissent les femmes au quotidien.

Si aux Etats-Unis, la non mixité est un moyen répandu et accepté dans le militantisme des groupes sociaux subissant des discriminations, chacun a pu constater à quel point elle était très mal perçue en France par un large spectre politique, concernant par exemple les « camps d’été décoloniaux » ou des marches non mixtes. Une pratique qui pose problème dans le milieu militant, où elle pourrait pourtant se justifier pour des raisons recevables du point de vue de la recherche universitaire ou de la libération de la parole des discriminés, pose d’autant plus de problème quand elle naît dans l’accès aux services où l’on aura davantage tendance à s’émouvoir d’une solution dont on estimerait qu’elle renvoie à une politique d’apartheid inversé, et dans un pays ou les pratiques dîtes de discriminations positives sont mal tolérées.

Du point de vue du droit, immédiatement, le juriste tique et voit les problèmes que ce genre de solution pose vis-à-vis de notre système universaliste réprimant au moins formellement la plupart des discriminations, à fortiori dans l’accès à un emploi et l’accès à un bien ou service.

Rappelons donc au besoin qu’au titre de l’article L 121-11 du Code de la consommation , « Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ».

Ensemble l’article 225-1 du Code pénal qui dresse un inventaire de ce que constitue une discrimination et qui y inclue bien évidemment la distinction fondée sur le sexe, l’on comprend qu’il est à première vue difficilement envisageable de réserver la vente d’un service à une femme, à l’exclusion des hommes.

Concernant l’embauche, l’article L1131-1 du Code du travail proscrit le fait d’écarter une candidature en se basant sur le sexe de la personne. Néanmoins des exceptions sont prévues par le Code du travail quand le sexe est déterminant pour le poste (par exemple, recherche d’un rôle d’acteur féminin) où pour des questions de discrimination positive entrant dans un plan politique prévu pour atteindre l’égalité professionnelle femmes-hommes.

Du point de vue du consommateur, nous le voyons, la marge est réduite. Il est à ce jour très difficile de justifier la restriction d’accès à un service de taxis pour ne le réserver qu’aux seules femmes.

Du point de vue de l’embauche, le sexe de la personne ne saurait être déterminant pour conduire un véhicule, et même s’il est vrai que les femmes sont très minoritaires chez les taxis et VTC, l’on voit bien qu’il s’agit moins pour la start up qui pratique cette discrimination d’œuvrer pour l’égalité femmes-hommes dans ce secteur, que de proposer un service dans lequel des femmes ne seraient pas susceptibles d’être importunées par des hommes. De toute manière, une telle action devrait être supervisée par les pouvoirs publics pour être licite du point de vue de l’objectif de promotion de l’égalité femmes-hommes.

Voici donc les termes du problème. D’un côté, nous avons un principe général fort qui proscrit les discriminations dans la vente de biens et services et dans l’embauche, avec le but avoué quand il a été instauré, de lutter contre les discriminations que subissaient les minorités et les groupes sociaux dominés. De l’autre, des membres d’un groupe social, les femmes, dont toutes les études montrent qu’il subit des discriminations majeures dans tous les secteurs de la société et du harcèlement au quotidien, souhaite justement bénéficier d’une discrimination les favorisant pour remédier à ce problème, au moins de façon limitée et temporaire.

Dans son ouvrage dont le titre est connu au-delà même de la sphère juridique « Le Gouvernement des juges », Edouard Lambert nous dit que le juriste, par nature, est un être fondamentalement conservateur. C’est parce que sa matière, la loi, est une norme qui proclame des axiomes formés à partir de situations et de faits économiques et sociaux qui sont déjà périmés au moment de la promulgation, qu’il ne peut en être autrement. Ainsi, le juriste aura toujours tendance à utiliser les grands principes malléables des Constitutions pour barrer la route aux idées progressistes qui souhaitent répondre à un problème social qui ne s’était pas posé au moment de l’écriture des Constitutions et des lois en vigueur.

Edouard Lambert avait montré au début du siècle dernier comment la Cour suprême des Etats-Unis s’était servie des principes forts de la Constitution et de ses amendements pour invalider les lois des Etats américains qui souhaitaient donner aux ouvriers une protection sociale, ou qui interdisaient aux patrons américains de refuser l’embauche d’ouvriers syndiqués au nom de la liberté contractuelle.

Plus dérangeant encore pour le sujet qui nous concerne, au nom du principe d’égalité porté par le quatorzième amendement de la Constitution américaine, bien des cours américaines avant la première guerre mondiale justifiaient assez cyniquement la ségrégation entre noirs et blancs dans l’accès à la propriété ou dans les transports au motif que si les noirs ne pouvaient avoir accès à certains espaces réservés aux blancs, d’inégalité il n’y avait point, car les blancs eux-mêmes ne pouvaient avoir accès aux espaces réservés aux noirs, faisait ainsi fi de l’inégalité structurelle qui existait dans les espaces alloués aux deux groupes sociaux.

La seule chose qui force en général les juges à aller de l’avant, ce sont les troubles sociaux et les révoltes populaires engendrées par leurs décisions qui parfois même les menacent directement, comme quand devant le refus obstiné des Cours américaines de valider des statuts d’Etats fédérés protecteurs pour les ouvriers, ceux-ci organisèrent un mouvement très fort pour instaurer un principe de destitution populaire des juges (recall).

Aujourd’hui, si un homme mécontent d’avoir été éconduit par une compagnie de VTC réservée aux femmes portait plainte, il y a fort à parier qu’il obtiendrait gain de cause au titre des dispositions précitées, et que la compagnie serait forcée de revoir ses pratiques.

Pourtant nous voyons bien qu’il y a quelque chose de dérangeant dans cette approche. Tout comme il fallait doter à la fin du XIXème siècle les ouvriers d’une protection sociale, nous savons aujourd’hui que la situation des femmes n’est pas satisfaisante vis-à-vis du harcèlement et que certains expédients doivent être trouvés en attendant que la situation évolue lentement.

Si Rosa Parks s’était révoltée dans les années 50 contre une discrimination, c’est qu’elle en pâtissait. Aujourd’hui des femmes pâtissent de l’égalité formelle qui mélange hommes et femmes dans les transports et dans toutes sortes de services. Et depuis très longtemps nous tolérons une entorse à l’égalité en réservant des toilettes aux femmes et aux hommes pour des raisons au départ sexistes (c’est même une obligation pour l’employeur dans le code du travail), à présent car nous savons à quel point le risque d’agression serait décuplé pour les femmes si cette séparation n’avait pas lieu.

Alors dans notre cas que faire ? Il est tout à fait loisible à la jurisprudence de considérer que les transports et voyages non mixtes constituent un refus de vente pour une raison légitime en considérant l’impact du mouvement #Metoo qui a mis à jour les vastes manquements de l’Etat français pour protéger les femmes contre les actes de harcèlement qu’elles subissent au quotidien de la part des hommes.

D’autant que dans les faits, ces services réservés restent fortement minoritaires et qu’il est fort improbable qu’un homme puisse se retrouver sur le bord de la route sans véhicule du fait de l’existence de compagnies de taxis réservées aux femmes. L’évaluation d’une discrimination devrait donc toujours s’accompagner d’une étude factuelle et propsective pour déterminer si la discrimination constitue un réel dommage pour le groupe discriminé, et si le risque que dommage il y ait dans un futur proche soit réel. On imagine mal ce genre de compagnies pulluler vu qu’il s’agit tout de même de démarrer une activité en se séparant de la moitié d’une clientèle, voire aussi de la clientèle féminine qui souhaite toujours côtoyer des hommes. La meilleur preuve de la nécessité d’évaluer le dommage fait au groupe potentiellement discriminé est qu’à ma connaissance, aucune plainte n’a été déposée par des hommes contre ces services réservés et que si litige il y avait, il serait sans nul doute largement fabriqué, soit par une association politique, soit par un professionnel du droit curieux d’avoir l’avis d’un juge ou tenté de se faire de la publicité.

Plus surement, les juges, conservateurs par nature (même ceux classés à gauche, pour les raisons expliquées ci-dessus), considéreraient que le risque de dérives serait trop grand et que la tradition universaliste française ne peut tolérer ce genre d’exceptions. Tradition universaliste qui, quand elle a éclos à la Révolution (en excluant les femmes, bonjour Olympe de Gouges) était une idée progressiste, conceptualisée pour défendre les oppressés et qui aujourd’hui est utilisée contre les oppressées. Nouvelle démonstration s’il en était besoin, que la faiblesse essentielle du conservatisme politique réside en ce qu’il se retrouve toujours à défendre le progressisme d’hier.

A lire aussi sur Médiapart

.

30 décembre 2019

Utopie pénale : l’IGPN citoyen article 73

.

L’année écoulée a laissé place à un constat sans appel : les violences policières ont explosé à la suite du mouvement des gilets jaunes, et le gouvernement, dans le déni, loin de vouloir remédier au problème, semble au contraire l’encourager. Que peuvent faire les citoyens face à cela?

Avant-hier, mon Confrère Arié Alimi tweetait : « Le moment où user de la légitime défense contre des milices est peut être venu #LégitimeDéfense ».

Par ce mot de « milices », il désignait évidemment des policiers en roue libre, cagoulés, casqués, ne portant pas leur numéro d’identification, et qui en profitent pour utiliser la force sans discernement, que ce soit avec leur matraque ou leur lanceur de balle de défense.

Nous avons tous vu ces images de policiers tirant au LBD ou au mortier de manière tendue. Souvenons-nous aussi de cette vidéo d’une de ces brigades d’intervention spéciale, non formées au maintien de l’ordre, et dont les membres tiraient à la queue leu eu au LBD, l’un d’eux juste après avoir fait feu, lâchant cyniquement « A voté! ».

Le gouvernement, parce qu’il donné carte blanche à sa police, en nommant notamment un Préfet de police ultra- dont certains pensent que sa place est à l’hôpital psychiatrique plutôt qu’à la tête de la police parisienne– , n’est plus en position de durcir le ton face à elle. Son administration, que ce soit l’IGPN ou les procureurs ne peuvent pas se permettre d’enquêter sérieusement sur les policiers qui ordonnent ou commettent des exactions. Sa seule réponse aura été d’augmenter les primes des policiers et de leur maintenir le régime spécial de retraite qu’il refuse au reste des citoyens, apeuré qu’il est d’être lâché par son seul rempart. Ce n’est plus la police qui sert son gouvernement mais le gouvernement qui sert sa police.

En ce cas pour les citoyens, que faire (comme disait Lénine)? Mon Confrère a parlé dans son tweet de légitime de défense. Immédiatement la droitosphère s’en est saisie et a hurlé à l’appel à l’insurrection. Outre que la Constitution de l’An I en son article 35 légitimait ce recours à la révolte quand le gouvernement violait les droits du Peuple, et que l’un des slogans des gilets jaunes pourrait finalement être « Du pain et la Constitution de l’An I », notre droit comporte une disposition singulière prévue par l’article 73 du Code de procédure pénale, dont s’était d’ailleurs prévalu Alexandre Ben Alla pour justifier ses interpellations place de la Contre escarpe :

« Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. »

Cet article n’exclue en rien les policiers qui commettraient des violences illégitimes, par des gestes inappropriés ou une mauvaise utilisation de leurs armes, ce que nous voyons encore chaque semaine. Ces faits sont évidemment punis d’une peine de prison. Il est évident que l’on imagine mal une personne seule, même forte comme un Christophe Dettinger, être témoin d’une violence policière, puis capable d’extraire un individu policier de son dispositif pour ensuite aller le présenter à l’OPJ le plus proche (donc certainement un policier) qui s’empresserait de le faire arrêter pour violences contre une personne dépositaire de l’autorité publique.

Néanmoins, rêvons un peu dans ces colonnes et imaginons comment pourrait s’organiser une milice citoyenne qui souhaiterait utiliser à son avantage l’article 73 du Code de procédure pénale contre des policiers violents.

Le premier échelon d’un tel groupement constituerait des « éclaireurs », équipés de caméras frontales ou de téléphones qui suivraient à la trace spécialement les groupements supplétifs de policiers (CSI et BAC mobilisés ponctuellement pour renforcer CRS et Gendarmes mobiles) dont on a vu qu’ils étaient plus susceptibles de commettre des violences illégitimes, et qui sont aussi des cibles plus faciles pour être appréhendées du fait de leur absence de boucliers mais surtout de leur indiscipline. Ces éclaireurs attendraient donc d’être témoins d’un acte violent illégitime (coups portés à terre, tir tendu de LBD, grenade jetée et non roulée au sol) qu’ils s’emploieraient à signaler au second échelon du groupement que nous appellerons « voltigeurs ».

Une fois le policier violent identifié (encore une fois les supplétifs mobilisés ponctuellement pour le maintien de l’ordre sont plus facilement repérables que des CRS car ils n’ont souvent pas d’équipement spécifique, portent des casques de moto, des baskets ou des pantalons qui permettent de les identifier individuellement), le groupe de voltigeurs suivrait patiemment le policier et attendrait le moment propice pour l’appréhender et l’extraire très rapidement de son dispositif, idéalement pendant une intervention donnant lieu à de nouvelles violences et à de la confusion. Ce groupe de voltigeurs doit évidemment être constitué d’individus suffisamment forts physiquement pour agir fermement et rapidement, utilisant la surprise.

Enfin en dernier rideau, interviendrait un troisième échelon, le plus important en nombre ,« la turbe » (du latin « foule »), dont le rôle serait de très vite s’intercaler entre les voltigeurs en fuite avec leur appréhendé d’une part, et ses collègues qui chercheraient à lui porter secours d’autre part. Ce rôle est plus ou moins passif, il ne s’agit pas résister aux policiers mais de leur barrer la route pour ralentir leur capacité de réaction.

Une fois le policier violent mis en lieu sûr et dépossédé momentanément de son matériel. Il convient de le présenter à l’OPJ le plus proche. Là serait la difficulté matérielle et juridique.

D’abord parce que dans une manifestation qui dégénère, à fortiori avec une milice citoyenne qui serait quasiment considérée par la police comme un ennemi combattant, il est très difficile de localiser l’OPJ le plus proche. Et que même si c’était le cas, l’OPJ le plus proche serait sûrement le supérieur hiérarchique du policier appréhendé et il s’empresserait de le libérer au lieu de le placer en garde à vue, destin qu’il réserverait plutôt à ses appréhendeurs.

Une solution téléologique (c’est à dire qui consiste à interpréter la loi en fonction de la situation pour lui donner sa pleine signification et efficacité en rapport avec les faits) serait de considérer que l’OPJ compétent et surtout non frappé de conflit d’intérêt résiderait au siège de l’IGPN, 30 rue Hénard dans le 12ème arrondissement de Paris.

L’on dit souvent que le droit pénal est d’interprétation stricte, mais ce principe n’est en rien irréfragable et peut être renversé, d’autant qu’ici c’est moins le fond du droit pénal que la procédure qui est en cause. De plus concrètement, ceux qui utilisent cette disposition actuellement, les agents de sécurité, ne conduisent pas stricto sensu ceux qu’ils appréhendent à l’OPJ le plus proche mais se contentent d’appeler le 17, ce qui est parfaitement accepté par la jurisprudence.

Il va cependant sans dire que l’IGPN serait bien embarrassée d’une telle remise. Mais cette action, filmée, puis transmise aux médias, avec en sus la vidéo où l’on voit le policier commettre un méfait, mettrait une pression maximum sur la police, puis sur les magistrats saisis pour juger les appréhendeurs. Dans une telle audience, l’on voit mal comment l’article 73 du Code de procédure pénale ne pourrait pas être l’arme absolue pour obtenir une relaxe.

Au delà de cette utopie pénale qui imagine une manière inattendue pour les citoyens de contrôler sa police du fait de la carence de l’Etat, le gouvernement doit se ressaisir et s’interroger sur ce qui pousse certains de mes Confrères à utiliser des mots aussi durs envers la police ou à échafauder des utopies ou des plans légaux contre les policiers violents.

Tant que la police française ne sera pas sérieusement contrôlée (et c’est la base de notre pacte républicain qu’elle le soit et que plus généralement, le pouvoir arrête véritablement le pouvoir, et pas seulement de manière formelle en prévoyant le contrôle mais en ne le diligentant pas sérieusement), tant que le gouvernement récompensera la police toujours plus après chaque journée de répression, nous continuerons d’utiliser des mots durs, de parler de milices, de soudards, de prétoriens, de mercenaires à la solde pour désigner certains policiers et certains de leurs hiérarques dont le comportement relève de la répression organisée plutôt que de bavures involontaires.

Emmanuel Macron a bien dit « Ne parlez pas de “répression” ou de “violences policières”, ces mots sont inacceptables dans un État de droit. ». Ce ne sont pas les mots qui sont inacceptables, ce sont les faits.

A lire aussi sur Médiapart.

.

22 décembre 2019

Le débri de l’empire

.

Je suis appelé pendant ma permanence garde à vue pour assister un homme soupçonné de ne pas avoir respecté son obligation de justification d’adresse après avoir été inscrit sur un fichier de délinquants sexuels. Je vais rencontrer une personne particulière, enfanté par un monde englouti.

Il a un patronyme à consonance « française » (si tant est que cela est un sens de dire cela aujourd’hui) et un prénom plutôt oriental. Quand j’arrive au commissariat et que l’on me met en relation, je vois un petit homme qui semble avoir une soixantaine d’année, rabougri. Il parle français plutôt convenablement, et paradoxalement, sa diction fait que je ne comprends pas tout ce qu’il dit. Il a un type indien, et je comprends assez rapidement qu’il est un français de Pondichéry, cet ancien comptoir commercial français situé sur la rive sud est de l’Inde, devenue colonie, puis finalement cédé à l’Inde pendant la période de décolonisation dans les années 50 en laissant le choix aux habitants de garder la nationalité française. Je suis assez ému en pensant que j’ai en face de moi l’une de ces personnes que rien ne m’aurait destiné à rencontrer sans cette folie qu’aura été le projet colonial français.

Les faits qui l’ont amené à être mis aux arrêts ne sont pas banals. Il m’explique de façon décousue, toujours dans ce français à la fois correct mais obscur qu’il ne peut plus s’occuper de sa fille que son ex épouse l’empêche de voir et qu’il est venu demander à Élysée un rendez-vous avec le Président de la République pour lui exposer son problème.

Je lui fais répéter plusieurs fois pour être sur d’avoir compris et j’imagine la tête des plantons qui ont du l’éconduire sans ménagement, puis devant son insistance, lui passer les bracelets, vérifier son identité et constater qu’il figurait sur le fichier des personnes recherchées.

Il y a cet indicible naïveté dans son discours et sa démarche, qui fait qu’on ne peut pas le qualifier de fou, ni pour autant le trouver totalement sain d’esprit. Français d’un autre monde, à plusieurs milliers de lieues de Paris, il ne rentre définitivement pas dans les cases et je repense maintenant à l’air embarrassé de la jeune policière à qui a échu le dossier. Formellement, je m’assure que la procédure relative au fichier FIJAIS a bien été respectée, qu’il a reçu sa notification en sortie de prison, je note encore une fois qu’il a été notifié de ses droits bien en retard par rapport aux prescriptions de la loi et que rien ne le justifie. Je remplis moi aussi mes petites cases juridiques.

A l’issue de notre entretien, la policière vient nous chercher, et nous constatons tous les deux qu’il a un mal fou à monter les nombreux escaliers à cause nous dit-il d’une jambe cassée jamais vraiment soignée. Il halète à chaque marche. La policière et moi sommes désarmés face à cet homme qui bringuebale vers une audition que nous anticipons déjà complètement hors de propos. Je demande s’il a bien vu le médecin. « Pas encore ». Mais de toute façon pour être déclaré inapte à la mesure, il faut avoir la carotide tranchée et giclante, et encore.

L’audition n’est pas habituelle. Deux autres policiers y assistent, peut être parce que la policière est très jeune et qu’elle ne doit pas encore être titularisée, peut être aussi car le gardé à vue est comme une attraction. Il répète son histoire de demande de rendez-vous au Président, je rêvasse en pensant à ces temps anciens pendant lesquels on a du mal à s’imaginer aujourd’hui à quel point le Roi était loin d’être barricadé dans son château, et au contraire très accessible. Le Roi-Justicier, de Saint-Louis à Charles VII, recevait assez naturellement les bonnes gens qui venaient lui exposer leurs problèmes et leurs conflits quotidiens. Et en même temps, que dirait-on aujourd’hui d’un Emmanuel Macron avec qui l’on pourrait prendre rendez-vous tous les mercredi après-midi pour qu’il entende nos doléances? Sans doute l’accuserait-on de faire de la démagogie à vil prix, comme VGE quand il s’invitait à dîner chez les gens.

Il s’insurge d’être placé en garde à vue, ne comprend pas cet histoire de fichier, ne comprend pas qu’il a été condamné, accuse le juge de racisme, et je sens l’air narquois qui passe sur le visage des policiers, et même imperceptiblement sur le mien en réaction à cette accusation que plus personne ne veut entendre. Il hausse la voix, me fait sursauter en tapant sur sa chaise. Toute chose qui aurait normalement provoqué chez les policiers une réaction immédiate de tutoiement, de cris redoublés, voire de menace physique.

Pas là. C’est comme si les policiers, comme moi, se sentaient désarmés face à cet homme, français, parlant français, que nous ne comprenons pas et qui ne nous comprend pas. Comme je l’avais fais avant lui, le policier assistant, magnanime, lui explique que nous ne pouvons pas refaire son jugement, que nous avons compris qu’il n’avait pas bien saisi son obligation de justifier tous les six mois de son adresse au commissariat, que son domicile est vérifié et que sa garde à vue va cesser le plus rapidement possible. Je lui pose une dernière fois la question pour qu’il explique bien qu’il a compris qu’à présent, il doit faire une demande d’aide juridictionnelle au Tribunal à Porte de Clichy pour son problème familial, et pas s’adresser au Président de la République. Il dit qu’il a compris.

Mais il continue de passer par tous les états, semble vouloir créer un lien avec nous, puis se calme. L’audition se termine, il insiste pour la relire minutieusement, encore une fois dans cet apparent paradoxe d’aisance et de difficulté. Nous le faisons regagner sa cellule, il redescend les escaliers en se tenant bien à la rambarde. Avec la policière, nous n’osons pas le prendre par les bras pour l’aider, pas parce que nous avons peur de sa saleté (elle et moi en avons vu d’autres, et en garde à vue, tout le monde est sale car la privation de liberté salit le corps et l’âme), mais comme si nous ne pouvions le saisir, comme si décidément, il faisait partie d’une dimension parallèle. Cette dimension que l’on ne peut plus saisir aujourd’hui, et que l’on entrevoit que dans ces rencontres fortuites avec les esprits défigurés qui la peuplent.

Il y avait cet idéal fou et présomptueux, après que nos ancêtres aient ensemble livré bataille pendant deux longues et terribles guerres, de faire sortir du fumier de la colonisation quelque chose de meilleur. Un empire du droit et de la raison où nous aurions tous eu les mêmes droits et devoirs, dans ce territoire immense sur lequel le soleil ne se couchait jamais.

Mais nous n’avons jamais pu. Pas parce que ce projet universaliste était biaisé et que les droits et devoirs dans lesquels nous aurions été égaux étaient pensés et conçus par des blancs et donc impropres aux autres « races ». Mais parce que nous nous sommes dits qu’il serait plus facile d’abandonner ces territoires et ces peuples à leur sort pour mieux les dominer avec notre richesse, à distance.

C’est ce que je me dis chaque fois que je recroise comme dans une réminiscence némesienne ces débris de l’empire sur lesquels notre raison trébuche, qui ont réussi à se frayer un chemin jusqu’à la métropole, qui crient comme un thaumaturge incanterait, « Je suis citoyen français! » ,mais qui n’ont même pas la chance qu’avaient, du temps de l’Ancien régime, les rares esclaves noirs parvenant en métropole d’être de facto affranchis, tellement ces mots, « citoyens » et « français », ont désormais si peu de sens.

Je regarde cet homme clopinant regagner sa cellule, en pensant que d’autres que nous l’arrêteront ou l’assisteront, puis s’en désintéresseront, qu’il finira par disparaître, que ses enfants et petits enfants oublieront peu à peu ce « port enseveli » qu’est le Pondichéry français, parce que les rides puis la poussière finissent toujours pas recouvrir les cicatrices les plus profondes, parce que même la terre qui nous porte finit toujours par oublier.

A lire aussi sur Mediapart.

.

14 décembre 2019

.Ma première permanence en droit des étrangers

.

Cette année je me suis formé avec l’école du barreau de Paris au contentieux de droit des étrangers et ai pu m’inscrire sur les listes d’avocats commis pour assister notamment les étrangers en séjour irrégulier lors des audiences qui décident de leur placement ou de leur maintien pendant un maximum de 90 jours en centre de rétention. La semaine dernière, j’ai vécu ma première audience.

Pour assister des étrangers devant le Juge de la liberté et de la détention pendant une permanence, nous sommes gâtés. Contrairement aux comparutions immédiates en pénal, le dossier nous est envoyé la veille à 17 heures par le réseau privé virtuel des avocats.

Je reçois mes trois dossiers comme prévu et je me suis préparé à passer ma soirée avec beaucoup de café à annoter mes pdf, à rédiger des conclusions de nullité et des requêtes pour demander la main levée du placement en rétention. Ici, je vois une interpellation peu circonstanciée, ici un manque de diligence de l’administration pour solliciter des laisser passer, là une possibilité d’appeler une famille pour obtenir des garanties de représentation et solliciter une assignation à résidence plutôt qu’une rétention.

Je suis très scolaire, c’est ma première perm en droit des étrangers. Je vais me coucher à minuit pour arriver comme prévu à 9 heures et consacrer 20 minutes d’entretien aux trois personnes qui sont derrière ces dossiers avant l’audience qui commence à 10 heures. J’ai mon petit manuel de droit des étrangers sous le bras et je me dis que même si je n’ai pas encore les réflexes des confrères rompus à la matière, je vais pouvoir organiser une défense utile.

Et là patatra, première désillusion, la Consoeur référente de la perm me donne trois dossiers qui ne sont pas ceux que j’ai travaillé la veille. A ce qu’il paraît cela arrive souvent, quand les retenus refusent d’être extraits du CRA pour aller à l’audience. On sélectionne alors d’autres candidats et advienne que pourra. J’ai donc une heure pour analyser trois dossiers et voir les trois personnes. Absolument impossible. Réaction de dépit, de révolte, mais je ne peux ni demander renvoi, ni me soustraire à la permanence. Le juge doit statuer dans les 48 heures de la saisine par le Préfet quoi qu’il en coûte. Sinon on est obligé de remettre en liberté. Et ça c’est inenvisageable.

J’appelle au téléphone le greffe qui me rappelle de mauvaise humeur que l’audience est à 10 heures et que je dois être prêt. Je parcours en vitesse les dossiers. Mes réflexes de pénalistes reprennent le dessus, je note des retards de notification au Procureur et au retenu, je rédige des conclusions de nullité en vitesse dont je ne connais que trop bien le résultat. Sur les notifications de droit et au procureur, la loi est ouvertement violée par les policiers, mais les juges du siège n’en ont cure.

Je vois les deux premières personnes que je dois assister. Il est 9h40. L’un est Albanais, il me dit que chez lui, rien n’y personne ne l’attend. Il a été alpagué gare du nord. A 15 jours près, son obligation de quitter le territoire prenait fin. Pas de chance. Il a déjà refusé une première fois d’embarquer dans l’avion qui devait le conduire en Albanie. Les pilotes n’embarquent jamais de personnes contre leur gré, ils sont seuls maître à bord de leur appareil et il suffit d’opposer une résistance pour être reconduit au CRA. Ensuite le Procureur vous poursuit pour ce refus qui est une infraction pénale, vous fait condamner, et pour peu que n’ayez pas un gros casier, vous prenez du sursis, et on a pas d’autre choix que de vous assigner à résidence, que vous désertez immédiatement. Vous en êtes quitte pour arrêter de traîner dans les gares, les métros, tous ces lieux où les policiers n’ont pas besoin d’arguer d’un comportement suspect pour vous interpeller et ou l’arbitraire, le contrôle au faciès règne en toute légalité.

La seconde personne est un Afghan, de Surobi, l’endroit même ou dix de nos soldats sont morts au combat contre les Talibans dans l’embuscade qui leur avait été tendue en 2008. C’est un « dubliné » du règlement européen Dublin qui impose que ce soit le pays par lequel une personne est arrivé qui soit compétent pour traiter les demandes d’asile. Il a déjà été prise en charge par les autorités allemandes, ce qui revient à ce que la France s’en lave les mains et fasse un retour à l’envoyeur.

Il est plus de dix heures, je descends à l’audience. Les interprètes ne sont pas contents après moi. Ils ont d’autres choses à faire, ils veulent que je passe mes dossiers au greffe au plus vite. Tout ce petit théâtre éphémère semble bien embarrassé de devoir exister. Je discute avec ma Consoeur de permanence qui me dit que sur deux de mes dossiers il n’y a « rien à dire », il y a des laisser passer et donc on ne peut rien faire. En droit des étrangers, le laisser passer des autorités consulaires de l’étranger semble être l’équivalent du cancer du pancréas en phase terminale.

J’explique au greffe que je vais devoir remonter avec l’interprète en arabe pour voir mon dernier client. En face, il y a les Confrères qui défendent la préfecture, dans cette procédure bâtarde entre procédure pénale et civile. Je leur transmets mes conclusions de nullité comme je l’aurais fait au Procureur dans une comparution immédiate.

L’audience débute, et là, moi qui croyais avoir tout vu en terme de justice expéditive avec les comparutions immédiates, j’assiste à des dossiers qui sont traités en moins de 10 minutes chrono entre le rapport du juge, le « réquisitoire » de l’avocat de la préfecture et la plaidoirie de l’avocat de la défense, le dernier mot du futur retenu, pressé par le juge pour passer « au suivant » dit sur un ton que Brel n’aurait pas renié. On est sur du tout terrain, une audience de pure forme. Ce jour là à ma connaissance, aucune personne n’est remise en liberté sur les 13 dossiers, et quand elles le sont, elles semblent l’être sur des critères pré établies à l’avance où il faut vraiment que l’administration ait manqué de diligence comme il faut avoir une artère tranchée et giclante pour être déclaré inapte à une mesure de garde à vue.

Je plaide mes dossiers, mes nullités qui sont évidemment jointes au fond (ce qui est une politesse judiciaire pour dire qu’elles seront rejetées), j’objecte que les droits de la défense et le principe du contradictoire ne peuvent être assurés avec des dossiers communiqués une heure à l’avance. Mes mots sont hésitants, mes gestes timorés, je suis déstabilisé depuis le début comme dans un combat où tout votre plan est foutu en l’air par un direct du droit en pleine face dont on ne se remet pas. Mais cela reste un combat où le dossier est un ennemi à abattre en armure dont il faut trouver la faille.Il faut parler pour tuer. Et pleurer ensuite.

L’ambiance est plus détendue et moins pesante qu’en pénal, les retenus n’arrivent pas menottés, et ils semblent tous serein, fatalistes sur leur destin. Mes deux premiers clients sont maintenus en centre de rétention. Je ne peux que leur serrer la main et leur souhaiter bon courage. Entre temps, je peux remonter avec l’interprète en arabe pour avoir un entretien rapide avec mon dernier client, un tunisien pour qui un avion est déjà réservé afin qu’il parte avec son frère qui est dans la même audience. Je lui explique les règles en cas de refus d’embarquer et je redescends avec lui pour que le juge puisse « traiter » son dernier dossier qu’il expédie comme on corrige une copie d’examen.

Pour la forme, je vais faire appel d’un des dossiers ou la justification du refus de mes conclusions de nullité m’apparaissait encore plus baroque que d’habitude. Il y a une permanence d’avocats à la Cour d’appel, donc au moins un Confrère pourra défendre mon point de vue.

Pour la forme oui. Je suis en train de lire le best seller de Francis Fukuyama « La fin de l’Histoire et le dernier Homme », dans lequel l’auteur prend le contre pied de Hegel et de ses interprètes marxistes en affirmant après l’implosion du bloc soviétique que la fin de l’Histoire politique n’était finalement pas la dictature du prolétariat mais l’avènement de la démocratie libérale qui garantit au citoyens des droits formels comme le droit d’être assisté d’un avocat, que sa cause soit entendue par un juge d’indépendant, d’avoir la parole en dernier. Je me dis que si la fin de l’Histoire se termine dans cette haute tour de verre de la Sublime Porte de Clichy qui regarde vers les nord et vers Roissy, et de laquelle je sors dépité à 13 heures, ce n’est assurément pas une happy end. Je me dis que finalement, ces droits garantis sont à la démocratie libérale, ce que la charité était à la France catholique d’Ancien Régime. Une façon de s’acheter une conscience à vil prix. Mais à la fin, il s’agit de défendre la frontière, le seul rempart du capitalisme qui permet de justifier les plus values faites sur le dos des damnés de la terre que l’on trouve beaucoup plus commode d’avoir délocalisé à des milliers de kilomètres plutôt qu’à quatre heures de marche de Versailles. Il est plus difficile d’aller se plaindre sous le fenêtre du Roi pour un Afghan que pour une parisienne affamée de 1789. Les capitaux peuvent et doivent voyager sans contrainte, surtout pas les Hommes.

Quand j’étais à la fac avec mes petits camarades, il y avait un idéal qui nous imprégnait quand nous faisions les concours de plaidoirie, quand nous nous passionnions pour les cours de procédure pénale et de libertés fondamentales. Cette idée que nous allions devenir avocat pour à notre petit niveau, livrer les batailles que personne ne voulait livrer. Que les gens de peu que nous voulions devenir pourrions être les grains de sels qui enrayeraient au quotidien le Léviathan et nous pensions nos mots suffisamment affûtés pour lui mener une implacable guérilla. Nous ne voulions pas croire qu’à force de regarder le Leviathan dans les yeux, « lui aussi regarderait au plus profond nous », et que sans gloire, sans violence, sans révolte, il ne nous laisserait d’autre choix que de faire partie de lui si nous avions la naïveté de croire que nous devions rester des auxiliaires de Justice.

La Consoeur référente à la gentillesse de me rappeler pour savoir comment s’est passé la fin de ma première permanence. Elle finit par m’encourager et me dire que comme en pénal, je m’y ferai. C’est bien ce qui me fait peur.

A lire aussi sur Mediapart.

.

13 juillet 2019

Rugy : La morale mais surtout pas la loi

.

Les débats autour de l’affaire Rugy se polarisent sur la morale et le homard brandi comme un épouvantail aristophobe qui serait le signe d’une « scandinavisation » de la société française (les Scandinaves apprécieront). Mais les révélations de Médiapart à venir sur les invités de ces dîners recadreront le débat vers le thème le plus important : Que dit la loi?

Car depuis le début de ce scandale, les commentateurs (et même Fabrice Arfi qui dit ne pas vouloir qualifier les faits) oublient soigneusement que le fait pour un parlementaire d’inviter des amis à sa table avec de l’argent public en dehors de tout contexte professionnel rencontre une qualification pénale : celle de détournement de fonds publics.

Le détournement de fond public est défini à l’article 432-15 du Code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction. «

Précisons que la Cour de cassation a récemment considéré que les parlementaires sont des personnes chargées d’une mission de service public (Car oui, un sénateur contestait être une telle personne, on se demande bien de quoi il pensait être chargé).

Le texte est limpide, mais halte là, dirons certains, le Président de l’assemblée nationale en tant que député, dispose non seulement d’une immunité parlementaire qui doit être levée par ses pairs pour répondre devant l’autorité judiciaire des infractions commises, mais aussi d’une inviolabilité pour les actes non détachables de ses fonctions.

En d’autres terme, François de Rugy n’est pas poursuivable et condamnable par l’autorité judiciaire pour les actes dont on estime qu’ils sont faits en tant Président de l’assemblée nationale dans le cadre de cette fonction, même en cas de levée d’immunité.

Et si d’aventure, la machine judiciaire commençait à se mettre en branle, l’on aura surement beau jeu de nous expliquer que même si les dîners étaient « informels », ils étaient donnés par le Président de l’assemblée nationale dans l’hôtel particulier mis à sa disposition, et qu’ils ne sont donc pas détachables de ses fonctions.

Pourtant à bien y réfléchir, cet argument reviendrait à absoudre du délit équivalent en droit des affaires d’abus de bien sociaux tout dirigeant d’entreprise qui donne des fêtes privées dans ses locaux professionnels avec l’argent de la société. L’on voit bien dans quel méandre on est entraîné avec ce qualificatif de dîners informels. On ne serait pas dans un cadre strict, mais ce serait quand même un peu du travail, dans une ambiance détendue. Toute liberté d’appréciation étant laissée au maître de maison.

D’un point de vue légal, il importe peu que la table du Président de l’assemblée nationale serve à des dignitaires étrangers ou des députés des homards et des grands crus dans un cadre professionnel. D’un point de vue moral, l’on peut s’interroger sur la puissance symbolique de ces mets dont les représentants publics pourraient se passer (en tout cas quand ils sont payés par de l’argent public) sans pour autant déshonorer leur table, la cuisine française recelant bien d’excellents produits et recettes moins tape à l’œil.

Ce qui importe légalement est de savoir si le Président de l’assemblée nationale a reçu des amis dans un cadre non professionnel et si ces réceptions ont été financées par de l’argent public.

Et s’il est prouvé que ces dîners étaient donnés hors de tout cadre professionnel avec des relations amicales du Président de l’assemblée nationale et de son épouse, je ne vois pas au nom de quoi, et sans risque pour moi d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse, François de Rugy ne devrait pas voir son immunité parlementaire levée pour être poursuivi du chef de détournement de fonds publics devant l’autorité judiciaire. Et n’oublions pas que la complicité peut être retenue pour cette infraction. On imagine que les invités qui ont participé à ces agapes avaient tout a fait conscience que les époux Rugy ne régalaient pas sur leur cassette personnelle.

En fait si l’on ne parle pas de cette infraction de détournement de fonds publics, c’est que nous avons déjà intérioriser que la démission est un déshonneur suffisant pour un tel cacique, mais aussi que jamais les parlementaires en majorité LREM ne lèveraient l’immunité parlementaire pour un pêché somme toute considéré comme véniel : « Servons la bonne cause et servons-nous » écrivait dans son journal intime Benjamin Constant. L’on s’apprête à nous jouer la corde sensible : Quel Français indépendant n’a-t-il pas fait passer sur la carte de la boîte un dîner au restaurant qui n’avait rien de professionnel?

Tout cela laisse à penser que d’ici à ce que la tectonique des plaques boute la France en Scandinavie, beaucoup de homards passeront encore sur les tables de la République.

.

28 février 2019

Indépendance des magistrats du siège : la grande illusion

.

La dernière décision de remise en liberté d’Alexandre Benalla et de Vincent Crase prise par la chambre de l’instruction, composée de juges statutairement indépendants du pouvoir politique, suscite la défiance des Français. En effet, ils n’ont pas de raisons bien solides de penser que le siège des juges indépendants n’est pas éjectable.

L’on s’émeut souvent de la dépendance des magistrats du parquet envers l’exécutif pour voir dans la magistrature du siège un sanctuaire à l’abri de l’influence du pouvoir politique. Il n’en est rien. Malgré plusieurs réformes depuis la création du Conseil supérieur de la magistrature sous la IIIème République, les carrières et les nominations des juges « indépendants » restent sous contrôle.